Corría el año 1215 d.c. cuando el Papa Inocencio III, tras el concilio de Letrán, instituyó la confesión obligatoria de los pecados al sacerdote, al menos una vez al año. Villard con quince años era un joven aplicado, siempre lo había sido. Por eso sabía que la Biblia ordenaba que confesáramos nuestros pecados directamente a Dios por medio de Jesucristo. Sin embargo, si ahora había que hacerlo al sacerdote, así lo haría. La Iglesia proveía más que los señores. Su padre le había enseñado cómo manejarse entre unos y otros. La cesión de su ser tendría sólo el límite que el mismo marcara, siempre adecuado a la diócesis, siempre oportuno.

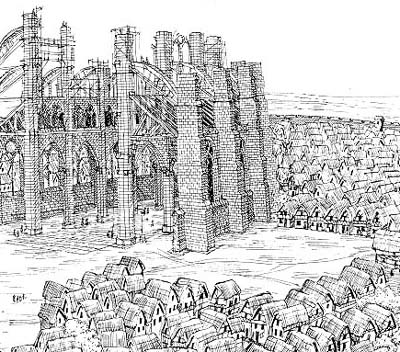

A los cinco años, Villard con veinte, era ya un hombre y además un maestro. La adoración a la hostia fue decretada por el papa Honorio. Todo era acostumbrarse. Observaba como el abad intentaba llegar hasta el final de la estructura encargada a Villard. No llegaría, la luz no tenía límites y tampoco los encontraría en su catedral. La catedral de Willard. Aunque la Iglesia considerara que era suya, era él quien permitía ese pensamiento. No había noche que durmiera sin un objetivo para la mañana siguiente. Hacía tiempo que anotaba todo con precisión. Sólo un hombre de Dios le había dado un consejo certero; la sabiduría no debe quedar en el aire ni en la vida de un vulgar maestro. Vaucelles, Reims, Chartres… en todas sus jornadas itinerantes dejaba su impronta, pero esta podía ser efímera. Su hermano menor se había manifestado inútil para el oficio familiar y tenía la necesidad de dejar una herencia útil, pues no en vano se dedicaba a la mayor de las artes.

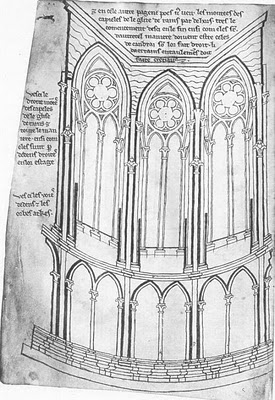

Ahora que el Abad le había procurado buen material y pergamino para sus escritos comenzó a ponerlos en orden. «Villard de Honnecourt os saluda y recomienda a todos aquellos que se sirvan de las instrucciones que se encuentran en este libro de rezar por su alma y de acordarse de él, pues en este libro se puede encontrar una ayuda válida para el gran arte de la construcción y de algunas instrucciones de carpintería y encontraréis el arte del retrato y sus elementos tal como lo requiere y lo enseña el arte de la geometría.» Dibujaba todo lo que veía y también lo que imaginaba acompañándolo de textos que pudieran facilitar la interpretación. No se publicó hasta 1858 y hoy se conserva como un tesoro en la Biblioteca Nacional de París.

Si alguna vez supo Villard que su nombre pasaría por equivaler al mejor de los canteros, arquitectos, escultores o ingenieros, es difícil saberlo. Si alguna vez imaginó que su simple maestría, su afán de aprender, mejorar o enseñar, inspiraría una novela de éxito siglos después a su muerte hay que dudarlo ya que ni ese género literario existía. Pero quizá su inteligencia le deparó algún probable poema de trovador.

Quién conservó aquel cuaderno de viajes, como lo llamaba Willard, es a día de hoy un misterio. Quién lo escondió de los vándalos e incultos no se sabe. Quién lo protegió del deterioro del tiempo y quién se encargó de transmitir sus saberes es una incógnita. Se sabe que este manual se usó hasta el siglo XV y que sus distintos propietarios hacían añadidos en sus espacios libres. También sabemos que ha llegado mutilado hasta nosotros. ¿Qué más secretos se escondían en aquellas páginas desaparecidas?. ¿Qué habrá sido de ellas?. ¿Y por qué Villard, tan centrado en los detalles, olvidó conscientemente a las protagonistas de ese estilo gótico al que perteneció?. ¿Dónde están las vidrieras de Villard?. Quizá, sólo quizá, él no necesitó de aquella luz distorsionada.